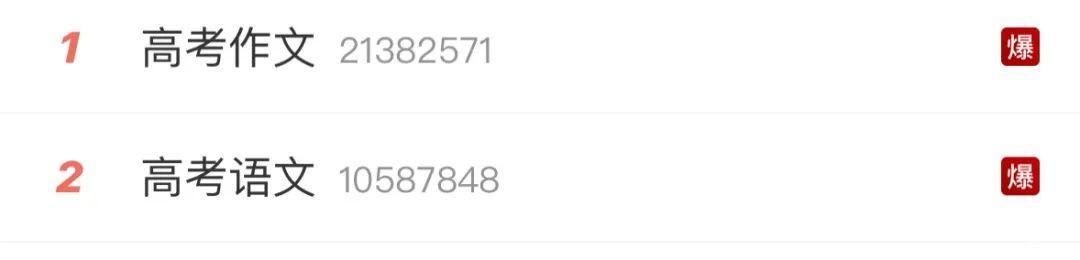

“高考作文难”上热搜!3位专家解读→

今天(6月7日)中午

高考首场科目

语文考试结束

高考作文相关话题“爆”了

霸屏热搜

其中

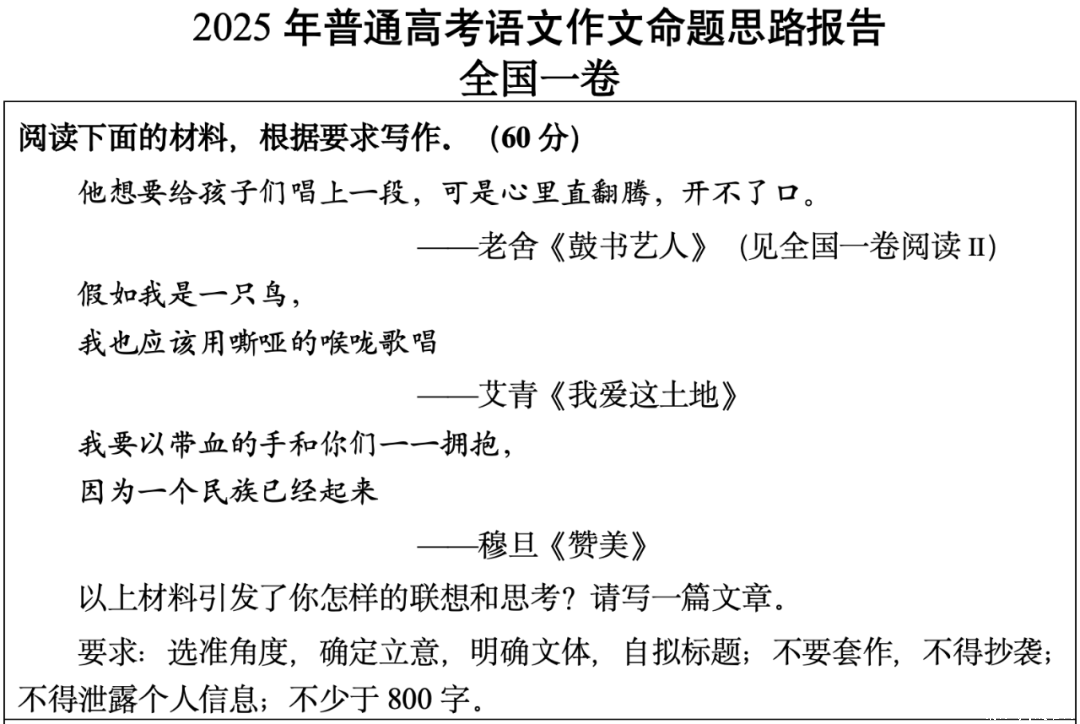

广东用的是全国一卷:

作文题回顾

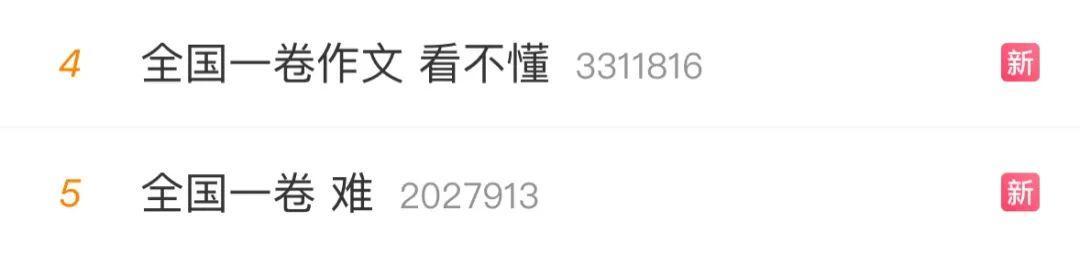

不少人觉得今年

这波高考作文

“太难了,看不懂”

面对今年高考作文命题

考生该如何精准立意?

怎样拓宽写作思路

写出兼具广度与深度的优秀答卷?

南方网、粤学习记者特别邀请

《中山大学学报》主编

文学评论家

中山大学中文系教授

展开深度解读

为考生提供多维度的写作指引

彭玉平教授

聚焦特殊年代背景下

家国情怀的表达

今年的作文题目相比往年稍微偏难一些,它直接关联到学生的阅读范围和阅读体会。题目主要考察了学生对老舍、艾青和穆旦三部作品创作背景的了解,以及在理解材料本意基础上进行深入发挥的能力。主题主要是家国情怀,特别强调的是特殊年代的家国情怀,如穆旦跟艾青写的抗战时期,家国破碎,民族多难,遭受外部侵略。诗人的歌唱饱含着对这个国家、这个民族、这个人民的炽热的感情。所谓嘶哑的歌唱,那是因为歌唱已久,所谓带血的拥抱,那是因为从战争和灾难中走来。这种历史感也可以贯穿到现实。与现今国际形势相联系,展现中国青年对国家命运、民族困境和百姓命运的深刻关注。

如果我来作答,思路是基于当前社会情感被切割的现状,强调大情感、大情怀就是国家命运、家国情怀和民族发展,这是可以往高处、大处和远处拓展的主题。如果有较高的阅读基础,能够精准分析材料出处及其背景,并将之与从抗日战争到现在世界秩序的变化相结合,探讨在人工智能社会中对这些核心意义的坚守,这样的思路可能会更容易获得高分。

申霞艳教授

从理解文学出发,

结合当代进行延伸

看到2025年高考作文题,我感觉出题者回归了文学文本,以考生对文本的理解深度和结合当代进行延伸的能力来区分高下。

给的材料中,老舍、艾青、穆旦都是现代文学名家,高中学生应该对他们不陌生,也有所接触。但考生如果对全文不熟悉或者对作品诞生的语境不了解,深度阐释并不容易。尤其是穆旦的诗,本身就以难度出名,高中学生估计不大喜欢。

如何解题?首先我们要对材料进行分析。今年是纪念中国人民抗日战争胜利80周年,考生从中能够感受到中国的现代转型、古今之变。老舍材料的核心是传统文化艺术的现代转型;艾青材料的核心词是土地;穆旦的诗则强调民族的自主自立。如果把材料的抓手落在“心里翻腾”“嘶哑的喉咙”“带血的手”,那么结合抗战的历史就比较容易理解。用不忘国耻、家国情怀定调,考生可以比较容易地写出一个偏中上分数的作文,基本不太会跑题。

但要写出高分作文,考生则要在民族国家的现代转型、文化的创造性转化和创新性发展等内容上有所发挥。这个题目包含着对国情的理解,考生要对中国的历史尤其是近代史、中西的文化交流有更深入的理解,才能写出层次感、丰富性和高度来。

因此,我的解题思路会从理解文学作品出发,延伸到理解历史、理解民族文化,最后回到当代文化建设的“双创”上来。

郭冰茹教授

以小见大,

讨论个人与国家的情感连接

今年的作文题目关注革命历史、民族精神,我觉得审题不难,但要写得深、写得好,是有一定难度的。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,这三则材料的选择都与抗日战争相关,学生首先需要对这三部作品的背景有所了解,才能根据三则材料不同的侧重点,选择写作的切入点。

从历史的层面上看,抗日战争的主题联系着民族解放、国家独立;从现实的层面上看,这一主题联结着民族自信、国家富强。这个题目提示考生,民族命运、国家建设与每一个普通的公民休戚相关。

这篇作文大致可以从两个角度进入,一是将三则材料串联起来,回顾历史、继往开来;二是从其中一则材料入手,找到切入点,然后关联另外两则。这三则材料都蕴含着饱满的情感,要把这篇作文处理好,需要学生有强烈的“共情”,把握材料中蕴含的情感,做到以情达意,并且能将感性认识与理性思考结合起来。从个人的真实感受出发,以小见大,可以避免空洞或大而无当的抒情。

如果我来写,我大概会从阅读老舍《鼓书艺人》这篇小说时的感受起笔,把我的阅读感受与老舍和他的创作结合起来,表达知识分子对祖国的爱与责任,并从中进一步讨论个人与国家的情感连接,这样也可以将另外两则材料有机联系起来。

茂名日报编辑部

编辑:陈天豪

初审:柯柱基

终审:黄昌明

来源:南方网、粤学习客户端、南方新闻网